L’école de voile de la Grande Motte

Une obsession, je pense que c’est le mot que l’on peut employer… Les bateaux, sous entendus, à voile, étaient devenus pour moi une véritable obsession.

Il avait eu les premiers embarquements sur les croiseurs côtiers de Jo mais ceci ne constituait qu’une étape. En fait, ce n’étaient pas tant les bateaux en général qui m’obnubilaient, non, moi ce qui ne me hantait c’était l’idée de posséder MON propre bateau… Souvent je fermais les yeux, j’empoignais une barre imaginaire et c’était parti… Les revues, les maquettes peinaient de plus en plus à assouvir ma passion.

Mes pauvres parents avaient fini par s’en rendre compte, mais ce n’était pas gagné. Ma mère détestait l’idée de monter sur un bateau. Son voyage en Angleterre, jeune fille, demeurait un cauchemar ancré au plus profond d’elle même. Quant à mon père, à part la pêche à la mouche, ses rapports avec l’élément liquide restaient pour le moins lointains et pour tout dire à tendances hydrophobes…

N’empêche qu’en bons enseignants qu’ils étaient tous les deux, et voulant assurer mon bonheur, un fondamental s’imposait comme une évidence : je devais user mes fonds de culotte sur les bancs d’une école… de voile !

Et ça tombait bien puisque la Grande Motte disposait d’un établissement adéquat susceptible de me fournir une instruction convenable en la matière.

C’est ainsi qu’un beau mois de juillet, sachant nager, condition sine qua non, je fus admis à suivre les cours du stage « initiation ».

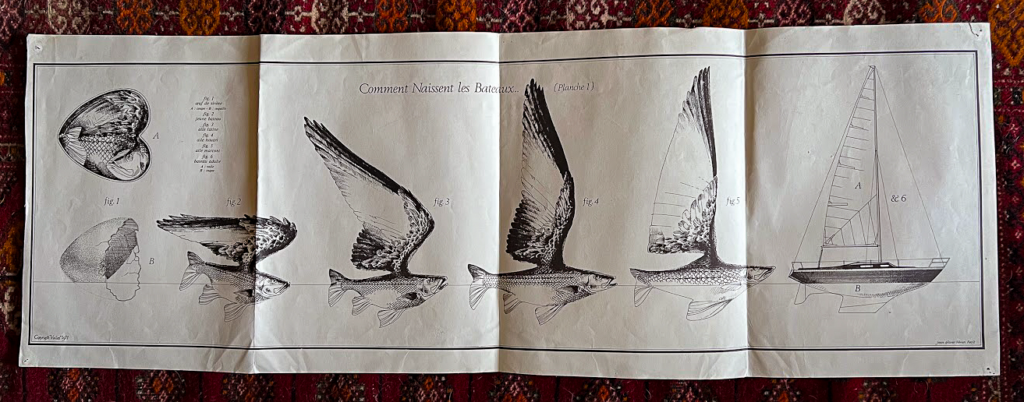

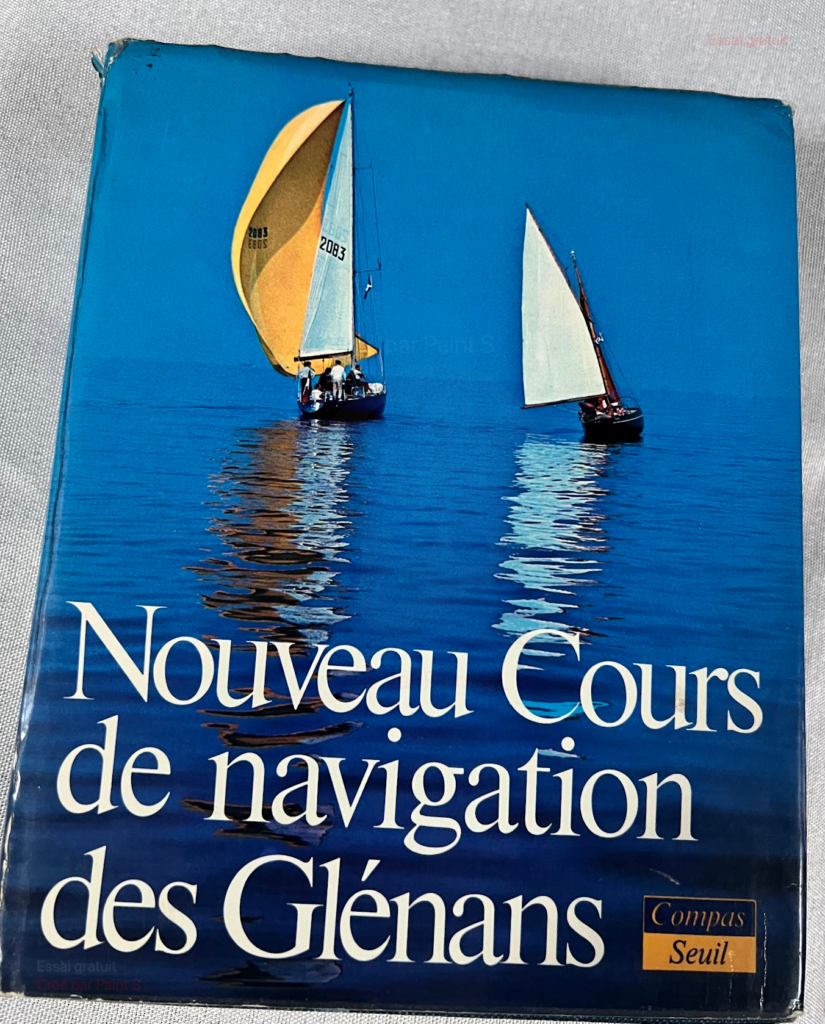

À l’époque nous commencions par étudier la théorie au tableau noir, chose qui me cassait les pieds dans la mesure où j’avais depuis longtemps potassé tous les secrets du virement de bord, de l’empannage et autres finesses des manœuvres dans le Guide des Glénans, la bible pour tout aspirant navigateur à voile. La poussée vélique normale au plan de voilure opposée à la force du plan anti dérive générant la composante vitesse n’avait aucun secret pour moi !

La pratique se déroulait sur des Caravelles. Un robuste dériveur, lourd comme un âne mort mais qui pardonnait toutes les erreurs du débutant. Nous embarquions à six plus le moniteur. Le premier exercice (musculaire) consistait sur la plage à trimbaler le gros vaisseau jusqu’à l’élément liquide.

Après la première navigation du matin, les Caravelles étaient laissées au mouillage à quelques dizaines de mètres du rivage. Heureusement, il n’y a pas de marée en Méditerranée. Il fallait regagner la plage en se jetant à l’eau et l’après-midi rebelote on levait l’ancre. Entre-temps le thermique s’était établi et un bon clapot agitait le plan d’eau. Nous nous hissions trempés sur le bateau, le soleil tapait mais le vent était bien frisquet sur les tee-shirts ruisselants et j’étais frileux.

Nous prenions la barre à tour de rôle, et nous nous partagions les postes : écoute de grand voile et foc pour le reste. Après deux heures à tirer des bords dans la baie, nous mettions le cap vers la base. Il fallait encore hâler les lourdes coques sur le haut de la plage puis plier les voiles en accordéon en suivant bien les coutures des laizes sous l’œil sourcilleux du moniteur. La journée se terminait avec de nouveaux cours théoriques, histoire de bien comprendre tout ce qui s’était passé sur l’eau.

Une semaine, le stage durait une semaine mais, de quoi nourrir l’imagination pour les mois qui allaient suivre.

Et l’année suivante c’était le stage « perfectionnement ». Cette fois nous étions lâchés à deux sur des 420. C’était du sérieux, pas de moniteur embarqué ! Ce dernier à bord de son Zodiac nous hurlait ses instructions. Dès le deuxième jour, nous tournions entre trois bouées : bord de près, largue, empannage, vent arrière, tout y passait à deux exceptions près : pas de trapèze et pas de spi. Ça, j’allais le mettre en pratique tout seul, plus tard… En fin de stage, un raid d’une journée jusqu’à la pointe de l’Espiguette, agrémenté d’un pique-nique clôturait le stage. Un épisode chouette qui préfigurait les futures croisières et randonnées côtières.

Voilà ça y était, j’étais devenu un voileux non pas diplômé mais, en principe compétent pour prendre la barre d’un dériveur en autonomie. C’est pourquoi il y eut un épisode « location ». Sur la plage du Grand Travers il était possible de louer un petit dériveur pour une heure. Deux modèles étaient proposés : le Zef, une sorte de mini Caravelle, du moins dans l’esprit, un genre de pêche promenade paisible et le Fox un peu plus sportif.

Et voilà ! Je suis à la barre d’un Fox de location, premier bateau que je barre en autonomie. Mon frère Olivier qui sera un temps mon fidèle équipier m’accompagne.

Le temps s’écoulait et les évènements allaient évoluer d’autant que les résultats aux examens en fin de classe de troisième allaient rendre leur verdict. Pas tout à fait celui escompté mais, comme tout est affaire de compromis…